„Ganz gleich, wie ausgeklügelt unsere Entscheidungen sind, wie gut wir die Chancen beherrschen, der Zufall wird das letzte Wort haben“

Nassim Nicholas Taleb, Finanzmathematiker, Philosoph, Antifragilist

Heute möchte ich auf eine Sache eingehen, die ich für grundlegend halte und unser Verständnis von ihr unser ganzes Leben durchdringt und beeinflusst. Es soll um den Zufall gehen, der eine unglaublich große Rolle in unserem Leben einnimmt, aber selten als diese Größe erkannt wird. Im Folgenden beleuchten wir, was der Zufall ist, welche Rolle er in unserem Leben spielt und wie wir uns auf zufällige Ereignisse vorbereiten können.

Was ist der Zufall?

Wenn ich nach der Bedeutung eines Begriffes frage, beleuchte ich immer zunächst seine Wortherkunft, seine Etymologie. Es handelt sich dabei um ein Verbalabstraktum von „zufallen“ und beschreibt ein Ereignis, das weder vorhergesehen wurde noch im Nachgang die Ursache seines „Zufallens“ bewusst ist. Eine Sache fällt uns also zu, dann ist es Zufall. Im lateinischen haben wir das Wort „accidens“, wovon der „Zufall“ abgeleitet ist. Aus dem lateinischen „accidere“ bedeutet es so viel wie „sich ereignen“, „geschehen“ oder „darauf fallen“. Im Englischen haben wir das Wort accident. Es wird im Deutschen mit „Unfall“ übersetzt. Unter einem Unfall verstehen wir ein plötzliches, unerwartetes Ereignis, dass von außen kommt und einem bestehenden System (z.B. Körper-Geist-Seele) Schaden zufügt. Auch wenn wir von einem „Unfall der Geschichte“ sprechen, dann meinen wir oftmals eine historische Katastrophe, die aus der Verkettung unglücklicher, nicht vorhersehbarer Umstände hervorgerufen wurde.

Aristoteles‘ Automaton & Tyche

Schon sehr früh in der uns bekannten Menschheitsgeschichte ist der „Zufall“ Gegenstand von philosophischen Überlegungen geworden. Für Aristoteles war er ein Ereignis, das sich nicht aus der inneren Natur heraus ergab, sozusagen eine Sache, die ohne Zweck und Notwendigkeit erfolgt. Er unterschied dabei zwischen „automaton“, was man als das Selbstgeschehende verstehen kann und „tyche“, was dem Ergebnis einer Handlung entspricht, die etwas vollkommen anderes bezweckte.

Automaton ist also ein Ereignis, das vollkommen ohne Zweck, sich jedoch nach natürlichen oder mechanischen Abläufen ergibt, während bei tyche tatsächlich ein Zweck verfolgt wird, das Ergebnis der Handlung jedoch davon unabhängig ist. Ein Beispiel für ein Naturereignis ohne Zweck wäre der Regen, der die Ernte rettet. Penicillin ist so ein Beispiel für unsere zweite Kategorie von Zufällen. Alexander Fleming wollte eigentlich Bakterien erforschen, ließ zufällig eine Petrischale offenstehen und konnte daraufhin Schimmelpilz beobachten, der Bakterien abtötet. Somit wurde das Antibiotikum, eine revolutionäre Erfindung zufällig, aber noch im Rahmen bewusster Handlung gemacht.

Thomas von Aquins Accidens & Substantia

Später unterschied Thomas von Aquin in seiner Scholastik zwischen accidens und substantia. Subastantia sei dabei das Wesen, die Substanz einer Sache, die von Gott geschaffen wurde. Sie erklärt, was die Sache an sich ist und aus sich selbst besteht. Als Beispiel dient der Mensch, der seine Substanz, sein Wesen trotz wechselnder Umstände beibehält. Accidens ist hingegen das, was der Substanz „zufällt“, ohne dem Wesen derselben anzugehören. Es existiert also nicht aus sich selbst heraus, sondern gehört der Substanz inhärent an und könnte auch anders sein. Der gottgeschaffene Mensch kann demnach blond, braunhaarig, groß, klein, gesund oder krank sein. Diese Eigenschaften gehören zu ihm (der Substanz), aber welche konkreten genetischen und phänotypischen Eigenschaften er hat, ist ihm zwar eigen, also inhärent, jedoch nicht dem Wesen Mensch zugehörig. Er kann theoretisch auch seine Haarfarbe wechseln, seine Gestalt wandeln, aber das Wesen lässt dies unberührt. Hier bekommen wir tatsächlich eine namentliche Unterscheidung zwischen dem Zufälligen und dem Notwendigen.

Descartes, Laplace & Newton: Das deterministische Weltbild

Bei René Descartes und Sir Isaac Newton wird die Welt rein deterministisch und der Mensch wie ein Uhrwerk betrachtet. Alles habe eine Ursache, auch dann, wenn wir sie nicht kennen. Gemäß des Laplace’schen Dämon wäre die Welt erklärbar, wenn man alle Ausgangsbedingungen kennt, jede Information des Kosmos besitzt bis hin zur Kenntnis jedes einzelnen physikalischen Teilchens. Die sogenannte Weltformel. Die Welt wird als mathematisches Weltgleichungssystem verstanden. Gott existiert nicht mehr. Der Zufall ist nur noch ein für uns Menschen nicht erklärbares Ereignis, das jedoch einer mechanistischen Logik folgt, also vorbestimmbar ist.

Quantenmechanik und die Auswahl der Möglichkeiten

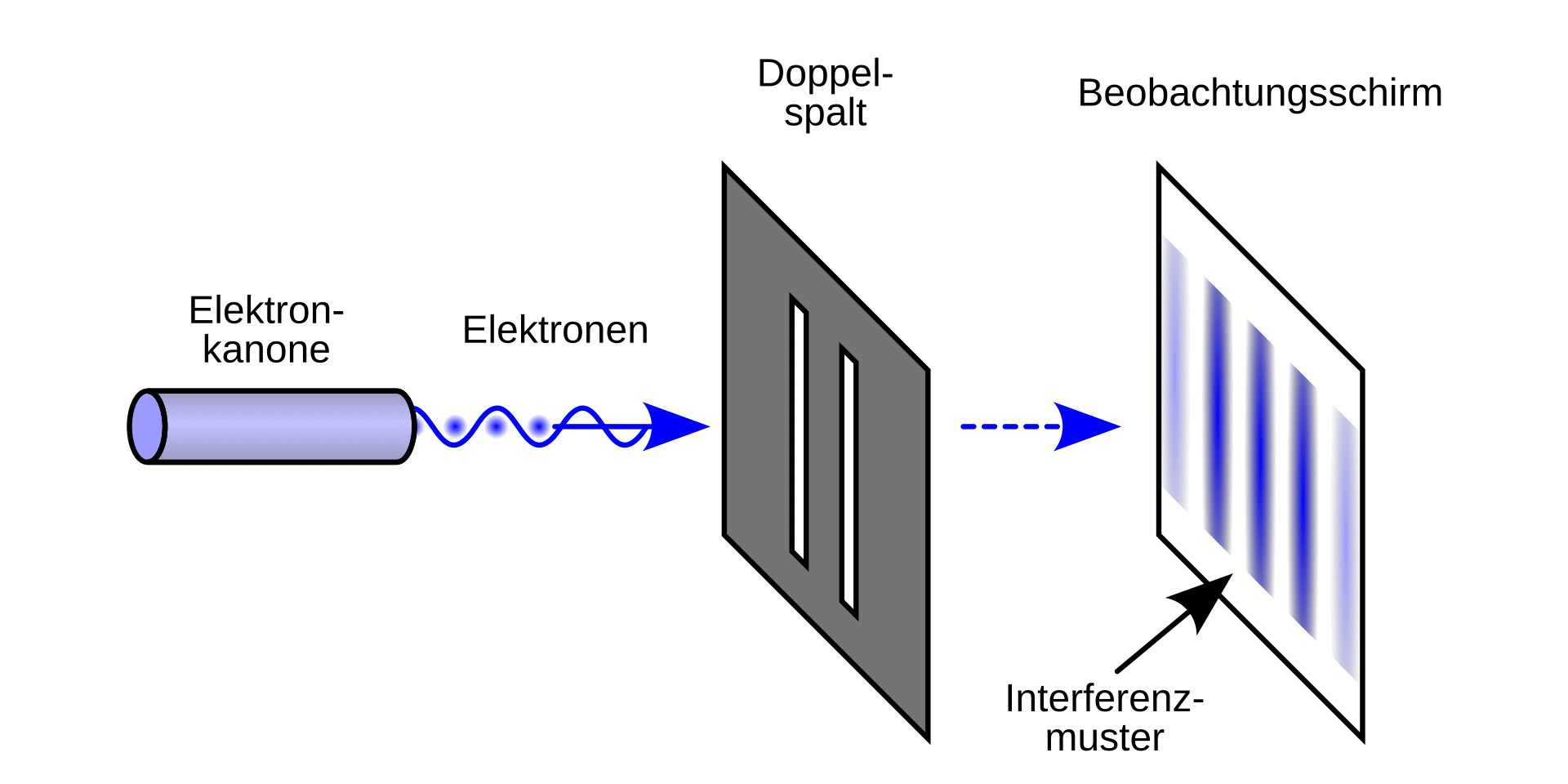

Der ontologische, d.h. der Wirklichkeit inhärente Zufall kehrt allerdings durch die Quantenphysik wieder zurück in das Bewusstsein des Menschen. Der deterministische epistemische Zufallsbegriff bei Laplace, Descartes und Newton, weicht der einstigen bei Aristoteles und Thomas von Aquin begriffenen ontologischen Kontingenz. Damit ist der Zufall also etwas, dessen Ausgang offen und eben nicht vorhersagbar und vorbestimmt ist. Der Physiker Werner Heisenberg erkannte, dass die Welt eben nicht aus festen, unveränderlichen Dingen besteht, wie es in der klassischen Physik heißt, sondern aus Möglichkeiten, die immer wieder unter bestimmten Umständen aktualisiert werden. Damit kommt er zurück auf die schon bei Aristoteles dialektische Gegenüberstellung von Möglichkeit (dynamis) und Wirklichkeit (energeia). Kurz gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, zu jeder Zeit, aber es wird nur eine davon Wirklichkeit. Der Zufall ist dabei der Moment, in dem eine dieser Möglichkeiten real wird. Und es ist eben nicht so, dass diese in der Zukunft eintretende Wirklichkeit im Vorfeld bestimmbar ist, da die Materie sich zufällig „entscheidet“. Wir wissen dies deshalb so genau, weil uns dies ein Experiment immer und immer wieder verdeutlicht hat. Das Doppelspaltexperiment. Dieses zeigt, dass die Teilchen (bspw. Photonen bei Lichtstrahlung) sich erst kurz vor Eintreten auf eine Wand für einen genauen Punkt „entscheiden“. Photonen werden durch eine Wand mit zwei Spalten geschossen, aber sie landen rein zufällig irgendwo auf einer dahinterliegenden Wand. Sie „entscheiden“ sich also für einen Verlauf, für eine der vielen Möglichkeiten, die dann zur Wirklichkeit wird. Das gilt allerdings nur dann, wenn selbige nicht gemessen werden. Letzteren Gedanken behalten wir uns für eine spätere Beleuchtung. Hier ist er noch nicht notwendig für das, was wir sagen wollen. Merken wir uns für jetzt erst einmal nur:

Die Heisenbergsche Unschärferelation (das ist die Theorie von Werner Heisenberg) zeigt, dass der Zufall ein Grundelement der Realität ist. Er ist nicht bloß Ausdruck von fehlendem oder mangelndem Wissen.

Der Zufall steht zwar der Notwendigkeit gegenüber, ist aber selbst notwendig für die Wirklichkeit zwischen all den verschiedenen Möglichkeiten innerhalb einer statistischen Grenze, also notwendiger Rahmenbedingungen.

Quelle: https://basic-tutorials.de/news/doppelspaltexperiment-in-zeitlicher-dimension-durchgefuehrt/

Hegel und der Zufall als Bestandteil einer höheren Notwendigkeit

Was Heisenberg physikalisch und mathematisch nachweisen konnte, hat Georg Wilhelm Friedrich Hegel zuvor in ein philosophisches System gepackt. Darin ist die Notwendigkeit die innere Struktur der Dinge, das, was ihrem Wesen nach sein muss, während der Zufall die äußere Erscheinung darstellt, in der diese Notwendigkeit konkret und individuell wird. Bekanntlich sprach Hegel hier von einem Weltgeist, der einen notwendigen Rahmen des Ganzen darstellt. Der Zufall ist also der Moment der Notwendigkeit. So erscheint Geschichte zwar im Nachhinein rein zufällig und damit nicht vorhersehbar, aber dennoch läuft sie auch im Rahmen der Notwendigkeit ab. So war es reiner Zufall, dass Napoleon in Korsika geboren wurde, aber der darauffolgende geschichtliche Verlauf mit all den Verwerfungen und Errungenschaften war naturnotwendig. Die Epoche war reif und die objektiven Verhältnisse günstig bis hin zu zwangsläufig für eine Person wie Napoleon. In einer anderen Zeit, zu anderen Umständen in einem anderen Land hätte er ein einfaches Leben geführt und wir wüssten nicht, dass es ihn jemals gegeben hat. Zufall und Notwendigkeit werden damit nicht dualistisch, sondern dialektisch gedacht, als zwei Pole, die sich einander bedingen, und zwar Gegensätze sind, die jedoch eine Einheit bilden. So wie Plus- und Minus- oder Nord- und Südpol.

Dies ist sehr bedeutend für das menschliche Denken, da es die Frage beantwortet, ob es einen Sinn des Lebens gibt oder nicht. Wäre alles nur zufällig und der Zufall nicht eingeordnet in einer höheren Ordnung, einer Notwendigkeit, die – wie Hegel es sinngemäß formulierte, der Vernunft folgt, wäre alles sinnlos.

Werfen wir bspw. einen Würfel, so ist das Ergebnis rein zufällig, verläuft aber im Rahmen der Wahrscheinlichkeit eines Sechstels, also ca. 16,66 %. Der einzelne Wurf ist also kontingent, aber bewegt sich im Rahmen des Gesetzes der Verteilung (Notwendigkeit). Ordnung zeigt sich also im Zufall.

Fortunas Schleier: Bin ich meines eigenen Glückes Schmied?

Die Parallelen zwischen Hegel und Heisenberg sind vielfältig, wenn letzterer doch nicht idealistisch von einem Weltgeist, sondern von der Materie sprach und die Welt als offen betrachtete. Für Hegel folgt das Ganze einem bestimmten Zweck, mit unbestimmtem Verlauf. Bei Heisenberg ist es eine höhere Ordnung, die sich mathematisch-empirisch erfassen lässt. Letztlich ist es wichtig zu begreifen, dass der Zufall zu unserem Leben gehört und dass unsere Einstellung zu ihm erheblich für den Verlauf ist. Wer glaubt, dass alles, was er erreicht hat, das Resultat seines Könnens ist, der ist ein „Narr des Zufalls“ (Nassim Nicholas Taleb), weil er nicht erkannt hat, dass auch immer Glück zu seinem Erfolg beiträgt. Gleichzeitig wird jener, der sich vom Zufall treiben lässt, und glaubt, dass ihm das Glück stets hold ist, herausfinden müssen, dass dies endig ist. Es gilt seine Einstellung zum Zufall zu bedenken. Doch wie geht das?

Fortuna ist eine Frau und sie liebt die Kühnen, die ihren Schleier packen, wenn sie nah genug rankommt. Bei Machiavelli gibt es daher neben dem Zufall (Fortuna) auch die Fähigkeit die Umstände zu einem gewissen Teil zu gestalten (Virtù). Man kann den Zufall nicht abschaffen, aber sich zumindest auf ihn einstellen, will man kein reiner Narr desselben sein. Wir haben also gesehen, dass bereits die alten Griechen schon davon ausgingen die Zukunft sei ungewiss. Gott würfelt also doch – aber nach sehr präzisen Wahrscheinlichkeitsgrenzen. Der Zufall ist nicht chaotisch, sondern gesetzlich strukturiert und damit Bestandteil des Seins (ontologischer Zufall). Stephen Hawking sagte einmal treffend erweiternd und sinngemäß dazu: Gott würfelt gewaltig! Allerdings dort, wo wir es nicht sehen können.

Inwieweit bin ich jetzt aber meines eigenen Glückes Schmied? Indem ich meine mathematischen Wahrscheinlichkeiten berechne und danach handle? Das wohl eher weniger. Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen können sehr hilfreich sein, aber die Ausgangsbedingungen und Werte, die ich in die Variablen einer Gleichung oder Ungleichung eingebe, sind oftmals subjektiv. Der Zufall ist objektiv. Als Aktionäre und Investoren lieben wir Zahlen und Formeln, aber wir müssen uns davor hüten zu glauben, dass wir damit die Zukunft vorhersagen können. Das ist Hybris und wird an der Börse bestraft. Fortuna wird uns früher oder später zeigen, wo der Hammer hängt. Sind wir gedanklich nicht darauf vorbereitet, führt das zum Schock und der führt unmittelbar in Panik und diese dann oftmals in den Untergang.

Ich kann mein Glück nicht schmieden oder anderweitig fertigen, ich kann mich aber so aufstellen, dass ich Zeiten des Unglücks wenigstens robust und im besten Falle sogar antifragil überstehe. Antifragil meint, dass mir Schocks nicht nur nichts anhaben können, sondern ich sogar davon profitiere. Das ist aber Gegenstand eines weiteren Artikels.

Handlungsempfehlungen in einer Welt, die wir nicht verstehen

Wie kann ich nun dafür sorgen, dass ich nicht nackt bin, wenn mir Fortuna ihren Schleier wieder entreißt?

Sei demütig!

An der Börse wird nur derjenige bestehen können, der die notwenige Demut aufbringt. Im ursprünglichen Sinne bedeutet das Wort so viel wie eine „dienende, aufrichtige Haltung“ zu besitzen. Dazu gehört eben auch seine eigene Begrenztheit des Wissens und Könnens zu kennen. Einst war dies der sokratische Grundsatz, auf dem die Wissenschaft aufgebaut sein sollte. Wer demütig ist, der wird seine Lage kaum überschätzen und ist dann auch nicht überrascht, wenn es anders kommt als man denkt. Sich dies bewusst zu machen ist meines Erachtens die wichtigste Eigenschaft, die man benötigt, weil sie Voraussetzung für alle weiteren Handlungsempfehlungen ist. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar, dafür in Teilen gestaltbar. Und ganz wichtig: Verwechsle den Zufall nicht mit dem eigenen Können. Oftmals ist es ersteres und nicht letztes.

Hüte Dich vor dem WYSIATI-Effekt!

Es gibt drei Arten des Wissens:

- Sachen, die wir kennen. („known knowns“)

- Sachen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht kennen. („known unknowns“)

- Sachen, die wir nicht kennen und von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht kennen. („unknowns unknowns“)

WYSIATI meint „What you see is all there is“ – „Was du siehst, ist alles, was es gibt“. Kahneman und Tversky (Schnelles Denken, Langsames Denken) – ich erwähnte sie bereits in meinem letzten Post – haben herausgefunden, dass wir Menschen dazu neigen, nur die vorliegenden Informationen zu berücksichtigen und dabei die fehlenden Daten ignorieren, selbst dann, wenn man weiß, dass sie fehlen. Das ist die zweite Art des Wissens. Die dritte Art des Wissens sind die sog. Schwarzen Schwäne, also Ereignisse, die höchst unwahrscheinlich, aber dennoch möglich sind und die oftmals dramaturgisch gesprochen über Leben und Tod entscheiden.

Hoffe auf das Beste, rechne aber mit dem Schlimmsten!

Dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können, sollte uns nicht passiv und pessimistisch machen. Viele Menschen neigen dazu, angesichts dessen das Glas immer als halbleer zu betrachten. In Wirklichkeit bietet dies eine immerwährende Chance auf eine Wende, selbst dann, wenn es so aussieht, als wäre das Ende nahe. Ich empfehle dazu ein geschichtliches Studium, keines in einer dieser Universitäten, die selbst Opfer der akademischen Hybris geworden sind. Ein Selbststudium reicht aus. Wer sich viel mit der Vergangenheit befasst, erkennt darin eine bestimmte Wiederholung, bei unbestimmtem Verlauf. Denn: Geschichte wiederholt sich, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und sie beruhigt. Denn egal wie schlimm es manchmal aussah, die Menschheit ist davon nicht untergegangen. Man denke hier an den Dreißigjährigen Krieg oder die beiden Weltkriege. Sie alle wahren auf ihre eigene Weise verheerend, aber danach ging es weiter und auch wieder bergauf.

Besuche Friedhöfe!

Jetzt wird es morbide. Friedhöfe sind ein erstklassiger Ort, sich die Endlichkeit von einfach allem bewusst zu machen. Das Leben und alles andere in dieser Welt ist endig. Außerdem hat man auf Friedhöfen seine Ruhe und wird nicht von irgendwelchen neunmalklugen Schreihälsen abgelenkt, die einem die Welt erklären wollen. Nach einigen Jahrzehnten verwittert wirklich jedes Grab, auch das des Industriemagnaten oder einstig mächtigen Adelsmanns im Ort. Alles ist vergänglich und das kann beruhigen.

Berechne nicht das Risiko, sondern Fragilität und Antifragilität!

Risikoberechnung ist etwas für überhebliche Akademiker und Scharlatane, die einem vormachen, sie könnten die Zukunft in Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und die Mathematik von Las Vegas auf das Leben übertragen. Das Leben ist kein Casino, es ist ein hoher überkomplexer Komplex. Ich will und kann hier nicht einmal von einem System sprechen, da es eine Geschlossenheit und Definierbarkeit suggeriert, die es so nicht gibt. Spieltheoretische Überlegung mögen für die Wissenschaft interessant sein, können mit dem wirklichen Leben jedoch nicht mithalten. Risikomanager verwechseln das Leben mit Spielen, die nach konkreten Regeln verlaufen. Es mag im Leben eine Wahrscheinlichkeitsstruktur und einen Grad an Gesetzmäßigkeit geben. Wie wir aber oben gesehen haben, handelt es sich um ein Wechselspiel zwischen objektiven und subjektiven Faktoren. Wer wirklich erfolgreich sein will, muss sich überlegen oder gar berechnen, wie fragil, robust oder antifragil eine Sache, ein System, eine bestimmte Lebensweise usw. ist. Dazu kann uns die Jensen’sche Ungleichung dienen. Wir werden uns später damit noch mehr auseinandersetzen.

Wende Heuristiken an!

Anstatt ausgeklügelte Formeln und theoretische Methoden anzuwenden, mache ich mir Heuristiken zu Nutze. Das sind pragmatische Denk- und Handlungshilfen, die eine hinreichende Genauigkeit besitzen, bei gleichzeitigem Bewusstsein, dass wir keine vollständigen Informationen der Sachlage besitzen. Es gibt eine ganze Fülle von Heuristiken und verschiedenen Arten. Auch hier werden wir später noch einmal darauf zurückkommen. Im Börsenumfeld ist die Drei-Speichen-Regel für mich bisher sehr hilfreich gewesen. Das sind aber auch so Binsenweisheiten wie „Investiere nicht in etwas, das Du nicht kennst“ oder Optionsscheine oder in bestimmten Grenzen auch die bereits oben benannte Jensen’sche Ungleichung. Daraus ergibt sich ein Denken in Asymmetrien und Nichtlinearitäten. Ich will hier aber noch nicht zu weit greifen. Dazu machen wir mal ein Video ;-).

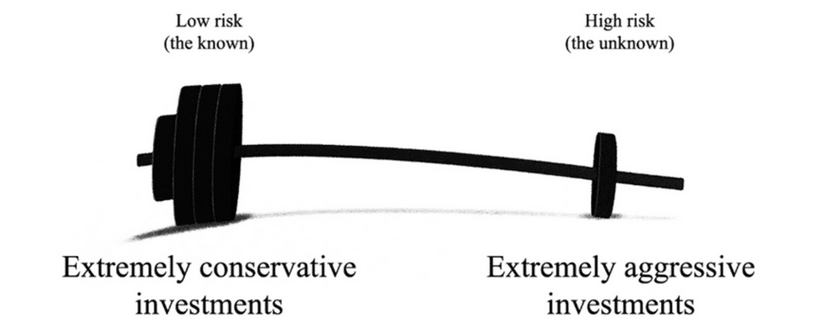

Hantelstrategie

Talebs alternatives Denkprinzip mündet in der Hantelstrategie, die ich hier wärmstens empfehlen möchte und die ich selbst anwende. Nach dem wir einschätzen können, ob etwas fragil, robust oder antifragil ist, verlagern wir unsere Entscheidungen so, dass wir möglichst maximale Sicherheit, bei gleichzeitigem kontrollierbarem Risiko besitzen. Stellen wir uns eine Hantel vor, bei der die Mitte fragil, die linke Seite ein hohes Sicherheitsniveau aufweist (also robust ist) und die rechte ein hohes Risiko, dafür jedoch gewaltige Renditen bereithält (antifragil). Wir meiden die fragile Mitte. Auf der linken Seite halten wir 80 bis 90 % unserer Entscheidungen. Auf der rechten den Rest.

Quelle: https://dev.to/georgemeka/9010-barbell-strategy-in-tech-1a29

An der Börse

Konkret würde dies an der Börse bedeuten, wir investieren 80 bis 90 % unseres Vermögens in Gold, US-amerikanische Staatsanleihen (obwohl ich mir da auch nicht mehr so sicher bin, ob die wirklich sicher sind) und ggf. in wirklich robuste Aktien. Auf der rechten Seite investieren wir in Optionen, Pennystocks, Kryprowährungen. Möglichst breite Streuung ist was für fragile Menschen. Es geht unter Normalbedingungen gut. Sobald ein Schwarzer Schwan auftritt, ist das Spiel aus und wir verlieren alles – naja im schlimmsten Fall.

Im Arbeitsleben

Genauso könnte man 80 – 90 % seiner Arbeitszeit in einem robusten und relativ sicheren Job als Angestellter stecken (linke Seite der Hantel) und 10 – 20 % in einen riskanteren Nebenjob, einem Start-Up, ggf. in den Börsenhandel (rechte Seite).

In der Gesundheit

Im Bereich Gesundheit sind 80 – 90 % unserer Maßnahmen konservativ. Wir Schlafen 8 Stunden, bewegen uns ausreichend und ernähren uns ausgewogen. Für den Rest machen wir stressintensivere Dinge wie Eisbaden, Fasten, intensivere Sportübungen (keine tödlich Extremsportarten mit hoher Sterblichkeitsrate).

Asymmetrisches Denken kultivieren

Die Idee dahinter ist, dass man nicht viel verlieren kann, weil das Gros auf der robusten linken Seite der Hantel gelagert ist, während der mögliche Gewinn den begrenzten Maximalverlust (von 10 – 20 %) um ein Vielfaches übersteigt. Denken wir hier wieder an Thales von Milet (letzter Post von mir). Wir nutzen also die Asymmetrie des Zufalls. Die oben genannten Handlungsempfehlungen verhelfen uns dabei diese Denkweise, die uns Menschen offenbar nicht in die Wiege gelegt wurde, zu kultivieren.

Da ich mir keinen besseren Schluss denken kann, möchte ich nochmals Taleb zitieren: „Ganz gleich, wie ausgeklügelt unsere Entscheidungen sind, wie gut wir die Chancen beherrschen, der Zufall wird das letzte Wort haben.“

Viel Erfolg da draußen!

Autor: Pierre Dornbrach

Pierre Dornbrach ist Wirtschaftsingenieur mit Abschluss in Rechtswissenschaften. Er befasst sich seit mehr als 12 Jahren mit Fragen rund um das Thema Finanzen, Vermögensaufbau und Wirtschaftspolitik. Zudem ist er Geschäftsführer der Pentallum OHG, die sich auf den Vertrieb von Edelmetallen spezialisiert hat. Neben dem großen Thema Gold und Silber hegt er eine Faszination für die Turbulenzen an den Börsen sowie für die Geopolitik.

Weitere Artikel

Jeder Investor und Unternehmer, der schon eine Weile am Markt aktiv ist, weiß, dass die Zukunft ungewiss ist. Er weiß es deshalb, weil er seine...

Die meisten Menschen kennen Silber nur als Schmuck oder Anlageobjekt ähnlich dem Gold. Aber viele Anleger wissen auch, dass es ein sehr wichtiges...

Liebe Freunde der finanziellen Intelligenz, ich möchte wieder wie auch letztes Jahr einige Worte zum Jahresausklang an Sie richten. Einige von Ihnen...

Jeder von Ihnen hat sich sicher schon einige Male im Leben die Frage gestellt, ob nicht der jeweilige Moment ein guter Zeitpunkt wäre, um in...

Nicht vergessen liebe Kunden, unsere Osteraktion läuft noch bis zum 10. April 2023.Bei Abschluss eines Goldi-Aufbauplans erhalten Sie eine...

Billionen von Euro liegen täglich auf der faulen Haut, warum lassen Sie das Geld nicht für sich arbeiten? In dem nachfolgenden Artikel erläutert...

Unsere Sparplanwochen - bis Ostern zuschlagen und ein Geschenk gratis dazu erhalten. Informieren Sie sich noch heute über die von uns angebotenen...

In dem nachfolgenden Artikel erläutert unser Autor und Gesellschafter der Pentallum oHG, Sergej Merkel, was es mit den neuen Gebäuderichtlinien zum...

Dieser Artikel unseres Geschäftsführers Pierre Dornbrach ist zuerst auf dem Finanzblog "1x1 der Finanzen" von Ronny Wagner am 27. Januar 2023...

Dieser Artikel unseres Geschäftsführers Pierre Dornbrach ist zuerst auf dem Finanzblog "1x1 der Finanzen" von Ronny Wagner am 20. Januar 2023...

Kontaktieren Sie uns

Wir sind immer für Sie da. Wenn Sie eine unverbindliche Beratung wünschen oder bereits ein konkretes Anliegen haben, schreiben Sie uns gern eine Email. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zurück. Versprochen.