Jeder Investor und Unternehmer, der schon eine Weile am Markt aktiv ist, weiß, dass die Zukunft ungewiss ist. Er weiß es deshalb, weil er seine eigene Haut riskiert (Skin in the Game) und im Zweifel Geld verliert, wenn er die Zukunft falsch einschätzt oder besser gesagt seine Chancen in der Zukunft falsch eingeschätzt hat. Akademiker sehen das meist umgekehrt und sie glauben, sie könnten mit Bildung und ihrem herausragenden Wissen die Zukunft vorhersagen. Sie gleiten in Hybris ab und geben ständig Prognosen, die niemals eintreffen, zumindest nicht zum Zeitpunkt, wie die Prognose getroffen wurde. Dazu machen sie immer wieder den gleichen Fehler und versuchen im Nachgang aller Welt zu erklären, dass sie die Ereignisse haben, kommen sehen oder sie erklären, warum niemand es vorhersagen konnte, weil man im Nachgang immer schlauer ist.

Prognostiker sind in der Regel in Wirklichkeit POSTgnostiker, also Menschen, die im Nachgang ihre Prognose abgeben bzw. so tun, als hätten sie das Ereignis kommen sehen. Tatsächlich ist es so, dass Unwissenheit und Ungewissheit der Normalzustand sind. Das unterscheidet auch nachhaltig erfolgreiche Börsianer von den Glücksrittern, den „Narren des Zufalls“, wie sie Nassim Nicholas Taleb bezeichnet. Das lässt sich auch auf das normale Leben übertragen. Wer sich bspw. darauf verlässt, dass er seinen Job sein ganzes Leben lang behalten wird und dann überrascht ist, weil die nächste Wirtschaftskrise, fehlerhaftes Management seiner Firma oder andere nicht vorhersehbare Ereignisse eintreten und ihm einen Strich durch die Rechnung machen, der ist eben genau ein solcher Narr. Wer sich allerdings auf schlechte Zeiten vorbereitet, ein Puffer anlegt – sagen wir 6 Monatsgehälter beiseitelegt oder wenigstens so viel Geld, dass er für 3 bis 6 Monate über die Runden kommt, ohne seinen Lebensstandard herabsetzen zu müssen, der überlässt es nicht einfach dem Zufall, wie viel Glück er hat.

Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis: Das „Glück“ (im Sinne von zufälligem Erfolg) ist launisch, es ist vor allem nicht vorhersehbar und erst recht nicht kontrollierbar. Fortuna ist uns mal hold, mal verlässt sie uns wieder. Machiavelli hat sich mal sinngemäß so ausgedrückt, dass wenn der Schleier Fortunas (Römische Göttin des Glücks, des Zufalls und des Schicksals) zum Greifen nah ist, dann soll man ihn packen, immer in der Gewissheit, dass dies nur vorübergehend ist. Wer sich eine solche Einstellung verschafft, der hat einen wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Vorteil gegenüber allen anderen, die meist nur „Narren des Zufalls“ sind.

Ich möchte dazu heute auf eine Geschichte von Thales von Milet eingehen, einem Universalgelehrten, der vor etwa 2.500 Jahren in Milet (Kleinasien), das lag in der heutigen Türkei, gelebt haben muss. Der große antike Philosoph Aristoteles überlieferte uns seine Legende und ist, wie ich finde, zu einem falschen Schluss gekommen, der sich bis heute in der akademischen Welt wie ein roter Faden durchzieht. Thales, der wohl an sich mittellos, aber ein herausragender Kopf gewesen sein muss, wurde seinerzeit dafür verspottet, dass er zwar so gelehrt sei, aber nicht wüsste, wie man dies zu Geld machen könne. Darum beschloss er es seinem Umfeld, seinen Philosophen-Kollegen zu zeigen und mit seinem Wissen Stater Thekel (damalige Währung im antiken Griechenland) in Größenordnung zu machen.

Er war Astronom und konnte laut Aristoteles das Wetter vorhersagen. Er prognostizierte demnach, dass die Saison eine reiche Olivenernte mit sich bringen würde. Deshalb ging er zu allen ihn bekannten Vermietern und Anbietern von Ölpressen und verschaffte sich sein Vormietrecht gegen eine Gebühr. Das ist sozusagen der erste geschichtlich verbriefte Optionshandel. Sollte die Ernte tatsächlich reichhaltig ausfallen, so würde er richtig Cash machen, weil dann alle umliegenden Bauern seine Ölpresse mieten würden. Da er das Vormietrecht hatte, hatte er eine Art Monopol – zumindest für diese Saison.

Die Ernte war üppig ausgefallen und Thales machte das Geschäft seines Lebens. Aristoteles kommt hier zu dem Schluss, dass der Erfolg des Thales in seiner Bildung, seiner Universalgelehrtheit lag und übersieht ein viel effektiveres Mittel, dessen er sich bedient hat. Den Vertrag, den Optionsschein.

Keine Frage, dass Thales wahrscheinlich wirklich ein Genie war und mag ihm das auch bei dem Geschäft geholfen haben, aber der eigentliche Erfolg lag in der vorhergehenden Verteilung seines Verlustes bzw. seines möglichen Gewinns. Denn mit dem Vertrag, sich gegen Gebühr das Vormietrecht einzuholen, ging er ein vergleichsweise geringes Risiko ein. Wäre die Ernte ausgeblieben, hätte er maximal auf der Gebühr gesessen, ein verkraftbarer Verlust. Doch wenn die Ernte reich ausfällt, ist aufgrund der Monopolstellung der mögliche Gewinn nahezu unendlich. Na ja, zumindest extrem hoch. Später, also 2.500 Jahre danach haben uns Daniel Kahnemann und Amos Tversky (beide herausragende Kognitionspsychologen) die Neue Erwartungstheorie (Prospect-Theory) beschert, erster erhielt dafür sogar den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Man lasse sich das mal auf der Zunge zergehen, ein Psychologe bekommt den Wirtschaftsnobelpreis, nicht ein Ökonom. Jedenfalls fanden die beiden heraus, dass Menschen nicht nur von dem Gedanken der Nutzenmaximierung, sondern auch von Verlustaversion und der persönlichen Wahrnehmung von Sicherheit beeinflusst werden. Noch heute scheinen Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und Staatssekretäre nicht daraus gelernt zu haben. Sie tun immer noch so, als würden die Marktakteure alle nur von der Profitmaximierung und gem. der Lehre des Utilitarismus vom Nutzen angespornt werden.

Was hat das jetzt mit unserem Beispiel mit Thales zu tun? Er hat einfach den Erwartungswert des Gewinns dem Erwartungswert des möglichen Verlustes gegenübergestellt und ist dabei ganz rational vorgegangen. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Ernte reich ausfallen wird und der mögliche Gewinn dabei den schlimmstmöglichen Verlust sogar mehrfach übersteigt, ist es einfach irrational, das Geschäft nicht zu machen – vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld, um die Investition überhaupt zu tätigen. Aber das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Den Erwartungswert errechnen wir, indem wir den möglichen Gewinn oder Verlust mit der Eintrittswahrscheinlichkeit multiplizieren. Ist das Ergebnis auf der Gewinnseite höher als auf der Verlustseite, spricht dies für ein vergleichbar gutes Geschäft.

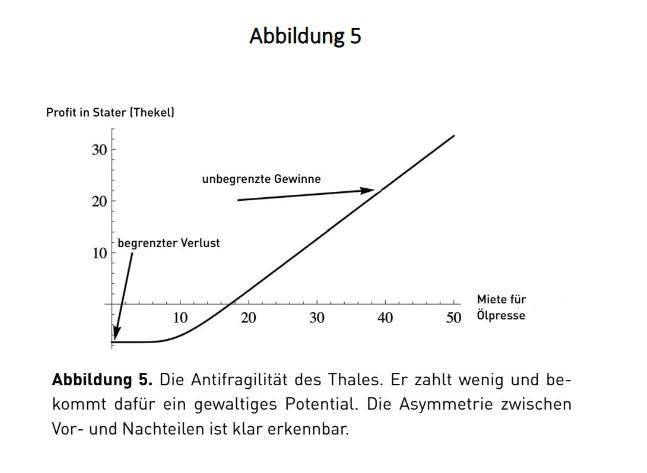

In der folgenden Grafik, die von Nassim Nicholas Taleb stammt, sehen wir das noch einmal eindrucksvoll. Der Profit des Thales (vertikale y-Achse) geht mit zunehmenden Vermietungen von Ölpressen (horizontale X-Achse) steil nach oben (hier linear), während der Verlust begrenzt ist und mathematisch ausgedrückt konvex. Was wir hier sehen, ist ANTIFRAGILITÄT. Thales hat sich so aufgestellt, dass er von dem Ereignis (Olivenfreundliches Wetter = viele Oliven = hohe Nachfrage nach Ölpressen) maximal profitieren kann, während er durch eine Art Stop-Loss-Order einen begrenzten Verlust hat.

Quelle: Nassim N. Taleb: Antifragilität: Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen.

Aristoteles, den ich im Übrigen für einen der herausragendsten Philosophen und Dialektiker halte, liegt hierbei also ausnahmsweise mal nicht ganz richtig.

Ich richte meine Investments genau nach diesem Prinzip aus. Deshalb bin ich auch in Gold investiert und genauso verfahre ich auf dem Aktienmarkt und mit Optionsscheinen. Langfristig ist die Börse tatsächlich Mathematik. Aber nicht in diesem Sinne, wie es viele glauben, dass man die Kurse vorhersagen könne, wenn man die Portfolio-Theorie von Markovitz oder einem der anderen Gelehrten anwendet. Übrigens hat Markovitz seine eigene Theorie nie angewandt, er handelte nach einem ähnlichen Prinzip wie Thales und war antifragil aufgestellt. Er wandte die Speichenregel an. Aber dazu ein andermal mehr.

Autor: Pierre Dornbrach

Pierre Dornbrach ist Wirtschaftsingenieur mit Abschluss in Rechtswissenschaften. Er befasst sich seit mehr als 12 Jahren mit Fragen rund um das Thema Finanzen, Vermögensaufbau und Wirtschaftspolitik. Zudem ist er Geschäftsführer der Pentallum OHG, die sich auf den Vertrieb von Edelmetallen spezialisiert hat. Neben dem großen Thema Gold und Silber hegt er eine Faszination für die Turbulenzen an den Börsen sowie für die Geopolitik.